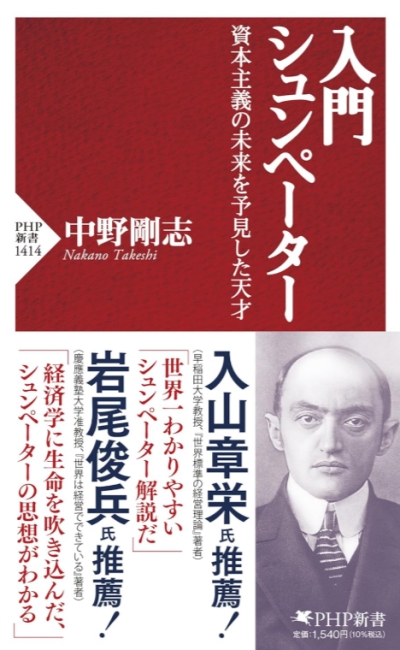

最近、中野剛志の著作「入門 シュンペーター 資本主義の未来を予見した天才」などで、30年間経済成長しない日本経済を理解する為にヨセフ・シュンペーターの理論が注目されている。

シュンペーターは、イノベーションについて語った経済学者として有名で、「イノベーション理論」や「創造的破壊」の概念で有名である。

イノベーションとは、「新しい価値を創り出すこと」を意味し、単なる技術の発明にとどまらず、それが社会や経済に変化や利益をもたらすことを指している。

単なる「新しい技術」や「新製品」を意味するだけではなく、社会の仕組みや経済構造、生活様式を根本的に変革し、進歩や発展を促す力である。

このシュンペーターのイノベーションに関する中野剛志氏の解説が非常によく分かる内容だった。

コメント