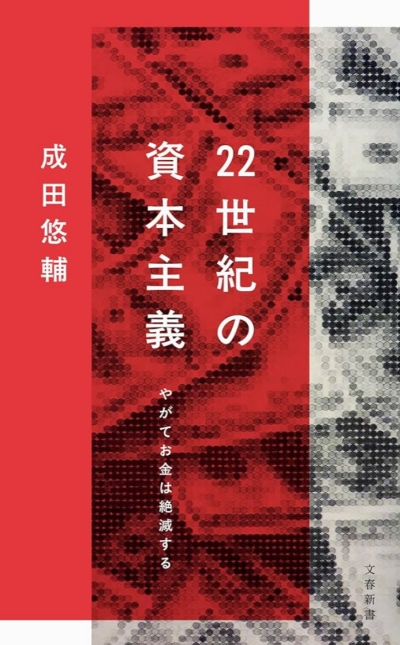

前作、「22世紀の民主主義-選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる-」も刺激的な作品だったが、今回も興味深く読んだ。

ポイントは、それぞれの人の属性や過去の行動履歴のビッグデータをAIが分析して、社会の富や資源の再分配を最適化するということである。

前作でも、人々の多様な政治的要望やニーズというビッグデータをAIが吸い上げて、それを分析し、それらの要望やニーズを最適化する社会政策を政府の代わりに決定し、実行するといった観点で、AIの重要性が強調されていた。

しかし、私が違和感を持ったのは、あまりにもAIの能力を神の見えざる手のように崇拝し、依存しているように見えたことだ。

もう少し財やサービスの交換をする人間の心理学的な側面、人間の霊的な本質を考慮に入れた観点があっても良いと思えた。

資本主義の未来については、私も少なからず関心があり、2019年5月9日付『資本主義の共産主義化について」の中に記した。

ビッグデータとAIを使って、人々のニーズが細かく把握できる為、それに合致した供給が出来るようになり、需要と供給のマッチングが完璧に近い形で行えるようになり、やがて、原子核融合などエネルギー革命が起こって、安価な無料に近いエネルギーがあれば、仮想通貨などを無尽蔵にマイニングできる為、それで、何でも必要なものがあれば好きなだけ、買えるようになるという社会イメージである。

インターネットの世界では兼ねてからフリー経済というものが主流だった。

ソフトを開発した人は、無料で配布したり、お金を取るという発想がなく、フリーの文化というものが支配的だった。

承認欲求というものも関係すると思うが、人から評価されるだけで十分満足であり、特にお金という見返りがなくても幸福になれたのである。

1990年前後にワシントン・コンセンサスが結ばれて、それが一変した。

米国政府・IMF・世界銀行などワシントンに本拠を置く機関の間で、開発途上国に対する政策に関する合意である。

財政規律の回復、税制改革、価格・貿易・金利の自由化、規制緩和・民営化の推進などで新自由主義と呼ばれる。

規制緩和し、民営化を推進して、価格・貿易・金利を自由化して、資本家が、もっと金儲けができるような体制に変え、政府の財政は緊縮財政にして小さな政府で、政府職員も少なくし、なるべく仕事は民間に業務委託し、税制改革で、国民から税金を搾り取って、企業には減税して税制の優遇を与えるという政策を世界的に推進するという合意である。

資本家が富を拡大する為に貧しい発展途上国から搾り取るような政策が実行されてから、その風潮が世界的に拡大し、人々は生き馬の目を抜くような生存競争の中に投げ込まれた。

資本収益率を伸ばすために労働者の賃金は常に抑制された。

ビジネスにおいて課金の仕方が研究され、サブスクリプションといったものも開発された。

フリーで提供して満足している場合ではなくなった。

そして、資本家による強欲が世界的に推進される体制が出来てから、インターネットも急速に金儲けの手段と化した。

しかし、本来、競争というものがそれ程、激しくない環境の中では、人は、お金を求めないフリーな経済を行なうのが自然ではないかと思われる。

これはSNSを運営するプラットフォーマーが、ユーザーに無料で使わせるといったこととは全く異なっている。

プラットフォーマーは、ユーザーに無料で使わせる変わりに顧客データと、メタ情報などを取得して、それを高額で販売できる。

だからプラットフォーマーが提供する無料サービスというものは、実は、得たものを高く売るためである。

しかし、そうではなく、食材でも物品でもただ同然で、あるいは無料で提供してしまう文化というものは、その提供者自身が満足を得る為にしばしば行われていたのである。

行動経済学や幸福学(ポジティブ心理学)の分野では、収入と幸福の関係には限界があり、収入の増加はあるレベルまでは、幸福感を増大させるが、収入がある水準を超えると、それ以降は、いくら収入が増えても幸福感には結び付かないという研究もある。

その人の性格や価値観にも左右されるが、2010年頃の研究では、年収800万円までは、収入の増加は幸福感に結びついたが、それ以降は、幸福感には結び付いていないという。

つまり、一般大衆は、年間800万円ぐらいの収入があれば、それで物質的には十分満足して生活できるのである。

そうするとそれ以上の収入の増大は求めず、自分の満足感の為に自分のパフォーマンスや作品を見せたり、他者にサービスをしてみたりと色々、お金の介在しない活動を始めるのである。

AIによる労働の代替や原子核融合などのエネルギー革命が起こり、1人当たり、年収800万円ぐらいの価値を低コストで、安価に生み出せるようになって、労働から解放されると、それ自体が、お金をもっと稼ごうとする欲求からの解放を意味している。

そして、政治的な要請により、本当の意味で、労働してもしなくても生存権というものがベーシックインカムもしくは、その他の社会保障的支給によって、具体的に認められる社会が訪れた時、そうすると、人は頼まれたりしなくても人を喜ばせたり、人から評価される為にお金の介在しない活動を行なうのである。

それは子供の頃の遊びであり、各々好きなことに没頭する社会である。

つまり、社会の富の生産と、その再分配が、一人当たり800万円という閾値を超えると、誰もお金に興味を持たなくなり、お金の重要性が失われるのである。

このように普通の一般人は、割と、条件さえ整えば、お金の介在しない社会の中で、平和に幸福に生きられるのである。

それでは資本家が、富を独占できなくなるような社会はいかにして訪れるのかという問題がある。

私の考えでは、資本家VS労働者といった戦いで資本家が敗北するから資本家が富の再分配に合意するのではなく、資本家が富を拡大することを求めて経済合理性を追求する結果、全体としての一般市民に生存できるだけの十分な富を与えることが、システムの安定や自らの富の最大化に最も合理的であることを理解する結果、富の再分配に合意するというように理解している。

また原子核融合などのエネルギー革命が起こり、その原子核融合施設などを資本家が所有している場合でも、エネルギーが無尽蔵に生産できる場合、それをどこにも隠すことは出来ない。

(しかし、原子核融合などのエネルギープラントは一企業ではなく、国家が所有すべきものではある)

例えば、20世紀のダイヤモンド市場で、デビアス社が市場にダイヤモンドが流通しないように調節し、価格のコントロールを行ってきたことは良く知られているが、原子核融合で、無尽蔵のエネルギーが生み出される場合、それを倉庫の中に隠しておくといったことは出来ない。

その為、無尽蔵に生産できるものは安くなるというのは経済合理性である。

そうすると、その無尽蔵に生産されたエネルギーを安価に購入できる場合、1人当たり、800万円分の価値(エネルギー)が安価にあるいは、ほとんど無料で手に入る時、人は、もうお金をそれ以上、稼ごうとは思わなくなるのである。

それよりももっと幸福感を増大させる為に他の活動をやりだすかもしれない。

例えば、無料でコンサートを開催したり、何か人々にサービスするなどして、自分の得意分野を駆使して、人に奉仕するようになる。

それが、お金が介在しない社会の雰囲気を意味している。

そのような段階になると、資本家VS労働者といった対立は解消している。

社会の中に労働者は存在しなくなり、人々はある程度の富で十分満足して、お金に関心を持たなくなっていく。

資本家は、自分たちの富を最大化しようとした結果、AIを導入し、労働者を労働から解放した上で、しかも自分たちの富を持続させる為、社会を安定化させる為に労働者が、一人当たり、800万円分の価値(エネルギー)を生存権として得ることぐらいは認めることになる。

そこで成田悠輔が引用していた人々の交換様式の図を見てみたい。

この図自体は、私は、以前、柄谷行人の「トランスクリティーク」の中で見たことのある図である。

成田悠輔は、交換様式のDが来るべき未来社会に現れ出る為には、ビッグデータとAIによるデータサイエンスが必要不可欠であるという立場である。

未来社会では、AIが人々の属性や過去の行動履歴のビッグデータを吸い上げて、どの人がどれだけの財やサービスを受け取るかといった富の再分配を決定するのである。

例えば、基本的に商店に入ったら、人は、お金を払わずに商品を持ち帰ることが出来るが、もし自分の属性や経歴が許容する以上に多くのものを持ち去ろうとした場合、許可されないといった形で、今の無人のコンビニのオペレーションのようなものの発展形として、一般人の消費活動に関しては、そのような未来を想定している。

しかし、これは人間の心理学的、霊的側面が十分に検討されていないと思われた。

特に成田悠輔は、柄谷行人が問題提起した自由で平等な来るべき交換様式のDにおいては、世界宗教といったものが、人々の自発的な交換の前提となる相互信頼を培う上で重要ではないかと主張した点について、全く言及していないし、完全に無視している。

その一方で、成田悠輔は、柄谷行人が『トランスクリティーク -カントとマルクス-』の中で、地域通貨と協同組合の組み合わせによる交換様式Dの具体化を構想したが、その具体的構想はその後の『力と交換様式』の中では、影を潜めているとして、批判している。

私は、柄谷行人が世界宗教として表現したものは、通常のキリスト教やイスラム教やヒンドゥー教といった既存の宗教ではないと考えている。

むしろ、神智学やエソテリシズムのようにあらゆる宗教の背後にある霊的、哲学的源を探求する試みにおいて、全ての人類が、世界に宗教は一つしかないと認識した状態ではないかと思っている。

例えば、神智学では、人類の歴史は1850万年前から始まり、長い歴史を得てレムリア文明、アトランティス文明といったものを築いたが、アトランティス文明の中頃に貧富の格差が拡大して、大戦争になり、一旦、人類を監督する大師方は、文明を海底に沈めることを選択した。その文明が海底に沈んだ出来事は、大洪水と呼ばれ、あらゆる宗教の神話の中で語り継がれているといった事実である。

そうした人類の物語が共有され、その上で、昨今のようにSNSなどが流行って、人々の属性や経歴がガラス張りになるような状況になって来ると、他人より多く稼ごうとする競争がなくなり、赤の他人との間にも親しい友人や家族との間に感じるような相互信頼が醸成されると考えられるのである。

そのような心理学的、霊的な基盤があり、同胞意識というものが、赤の他人同士を包み込んだ時に交換様式Dが表れると思うのである。

それはビッグデータとAIによるデータサイエンスといったテクニカルな問題だけではないのである。

成田悠輔は、「22世紀の資本主義 -やがてお金は消滅する-」の中で、次のようにお金の本質を看破した点は素晴らしいと思った。

お金が表れる前にまず、村落共同体の中で、相互の取引や交換を記録した台帳が先にあり、その台帳の管理が上手く行く限りにおいては、お金は全く必要なかったのだが、その台帳で、貸し借りを相殺した上で、それで相殺しきれない余りの部分を清算するものとして、お金が発生したと考えた点である。

人々の経済活動が拡大して、台帳に書ききれなくなった時にお金というものが世界に広く流通したのだが、今現在のようにデータサイエンスによって、台帳に全ての取引を書き込めるようになる(例えば、クレジットカード決済データやブロックチェーンなどにより)と、古い村落共同体でお金が必要なかったように再び、お金の必要ない未来社会が訪れるというのが、成田悠輔の予言である。

これはかなりありえそうな未来である。

人々の属性や過去の行動履歴のビッグデータが、一つの完璧な台帳を生み出し、それを見れば、人がどんな人間でどんな取引をして来たか一目瞭然で分かってしまう。

その履歴が信用であり、人は信用があれば、現代では、銀行からお金を借りることが出来る。

つまり、信用とはお金のことである。(堀江貴文も本の中に書いていたが)

別に信用をお金に換えなくても信用とその人の属性や行動履歴があれば、お金を介在させなくても台帳取引が出来ることを意味している。

その台帳は絶対に失われない完璧な台帳である為、ある時、商品やサービスを受け取ったら、その記録が残るため、いつかはそれを商品やサービスを提供することによって、相殺するのである。

しかし、それを完璧な厳密さや正確さで行う必要はない。

何故なら、未来社会は、AIと原子核融合によって、労働が必要なくなる潤沢な社会だからである。

(むしろ、そうした台帳管理は、一人の人が、物やサービスを独り占めするとか、分不相応なくらいに独占するといったことが出来ないようにするストッパーとして機能する。)

その計算をAIとビッグデータによるデータサイエンスが行なってくれるのである。

そうすれば、かつての村落共同体のように取引の仲介としてのお金は必要なくなる。

お金を使用すると、お金自体に価値が生じて、お金を蓄積したり増やそうという欲求も生じるが、そうしたものも生じなくなる。

成田悠輔は、お金の必要なくなる社会においては、人々はアートークンと呼ばれるトークンを取引の度毎に発行して、それらを貯めたりすることで、独自の経歴を築いていくということだが、アートークンというのは、トークンというよりも独自の取引の記録のことであると理解した。

しかし、トークンを貰ったり、貯めたりすることが出来るとなると、それが評価経済にならないか心配である。

評価経済においては、人からの評価を得る為に多大な努力をするが、それはお金を蒐集するのと何ら変わりはない貪欲な行為である。

来るべき未来社会の交換様式Dにおいては、人々が物質的に満たされ、お金を稼ごうとする欲求もない為、ただ行為というものは、全く自発的であり、見返りを求めない行為なのである。

トークンを蒐集するといったことは動機にならないはずであり、またなってはいけないのである。

ということで、最近、本を読む時間があまりなかったが、ようやく成田悠輔の「22世紀の資本主義」を読むことが出来た。

お金のない世界というアイデアは、大本教の教祖が、「来るべき水晶世界においては誰もお金に興味を持たなくなる」と予言していたことを聞いていたので、以前から知ってはいた。

もう若い頃に聴いた話だが、このことが何を意味するのかずっと考え続けて来た。

水晶世界とは、水瓶座の時代を表していると思われる。

その水晶世界は、全てが透明で、何も隠し事などが出来ない世界であると聞いていた。

私のイメージでは、それは未来社会においては、人々がテレパシックになって、他の人が何を考えているか全て分かってしまうからだと思っていた。

しかし、それが人々の属性や過去の行動履歴のビッグデータをAIが全て吸収して解析し、人間活動のあらゆる側面がコンピューターによって記録され、一望される世界であったとすると、それは衝撃である。

私はそうした技術的な面だけではなく、人間の覚醒、意識の進化といった観点を考えていた。

コメント