最近、始まったウクライナ軍の反転攻勢だが、あまり上手く進んでいないようである。

ロシアが弱体化しているのは間違いないが、まだ相当に余力を残している。

アメリカの国防長官が、ウクライナへの長期的支援を強調し、「戦いは短距離走ではない」ことを伝えている。

|

米国防長官 ウクライナへの長期的支援を強調「戦いは短距離走ではない」 2023/06/16 07:43 テレ朝news アメリカのオースティン国防長官はロシアへの反転攻勢に臨むウクライナに対して、長期にわたって支援を続けることが必要だと強調しました。 オースティン国防長官:「ウクライナでの戦いはマラソンだ。短距離走ではない。我々は長期にわたってウクライナを支えていくつもりだ」 オースティン長官は15日、ウクライナを軍事支援する関係国の会合で、ウクライナへの武器・弾薬の提供や防空システムの強化に向け、軍事支援を加速するよう呼び掛けました。 また、ウクライナ軍は十分な態勢を整えているとしながらも、今後の戦いは「短距離走ではない」と指摘し、支援国全体で長期にわたって支援を続ける必要性を強調しました。 また、アメリカ軍の制服組トップ、ミリー統合参謀本部議長は「非常に困難で暴力的な戦いであり、相当な時間と巨額の費用がかかるだろう」と述べ、戦局の見通しを予測するのは時期尚早との認識を示しました。 |

これはウクライナの反転攻勢が苦戦していることを物語る発言である。

しかし、この発言はウクライナの建国図を見ると、根拠がないとは思えない。

何故なら、ウクライナはまだ3、12室支配で8室に在住する木星期が続いていくからである。

木星期は、2013年8月から始まったが、2014年にマイダン革命が勃発し、親ロシアのヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領が失脚し、隣国ロシアへ亡命したのだが、このマイダン革命を裏から支えていたのが、バイデンやヌーランド国務次官補といった面々で、CIAなども関与して、革命中に大統領の警備兵が狙撃されるなどした模様である。

プーチンが主張する先に米国が戦争を仕掛けてきたというのは、このことを指している。

こうした米側がウクライナに傀儡政権を樹立し、西側に取り込もうとした動きに対抗して、プーチンが、ウクライナの領土であったクリミアに侵攻して、併合したのである。

こうしたことから考えると、既に2014年のマイダン革命の時にウクライナ戦争は始まっていたのである。

木星は3、12室支配で、8室に在住しているが、8室は国家の建国図にとっては、指導者の失脚や国の混乱を表わすハウスである。

それで、ウクライナは、マハダシャー木星期が終わる2029年8月までは、この状態が続いていくのである。

その為、オースティン国防長官が発言したように「戦いは短距離走ではない」のである。

最近、米ブリンケン国務長官が訪中しているが、このアメリカの中国へ歩み寄って話し合う姿勢は、ウクライナ戦争が直ぐには勝てそうにない為、ロシアが撤退する為の働きかけを中国に求めたり、停戦に導く為の妥協点を探っているのかもしれない。

|

米・ブリンケン国務長官訪中へ 共産党系国際紙「米側に誠意と敬意必要」 2023/6/16 19:22 TBS NEWS DIG 18日から予定されているアメリカのブリンケン国務長官の中国訪問について、中国共産党系国際紙の「環球時報」は「現実的な成果を生むためにはアメリカがより誠意と敬意を示すことが必要だ」などと注文をつけました。 アメリカのブリンケン国務長官は18日と19日に北京を訪問し、外交トップの王毅共産党政治局員や秦剛外相と会談するとみられます。 中国共産党系の国際紙「環球時報」の英語版は専門家の話として、今回の訪問が「期待値」は低いものの、二国間関係を「最悪より悪い」状態まで悪化させないための限られた機会になる可能性があると指摘。 「現実的な成果を生むためには、アメリカ側がより誠意と敬意を示すことが必要だ」と強調しています。 また、アメリカ側が中国との関わりを望むのは、「債務上限問題やロシアのウクライナ侵攻など国内外の問題が山積しているため」だとして、「問題解決のためには中国とのコミュニケーションが鍵になる」としています。 一方、環球時報は中国語版でもブリンケン長官訪中を大きく取り上げました。その中で「アメリカが台湾問題で無謀な行動を続けるなら、アメリカ側が求める協力は不可能で、アジア太平洋と世界はより深刻な危機に陥ると、中国側は明確に警告している」とする専門家の見解を紹介。今回、台湾問題が重要なポイントになるとの見方を示しています。 |

ウクライナが戦争に勝てそうにないとなると、アメリカや西側諸国は、支援疲れということもあり、これ以上の軍事支援をしない流れに舵を切りそうである。

アメリカは、まず、正当な考えとして、ロシアをあまり刺激すると、核を使用するリスクがある為、あまり積極的に軍事支援できない。

そのため、ウクライナへのF16戦闘機の提供やM1エイブラムズ戦車の提供などを渋っているようである。

またロシアに核を使用させずに徐々に軍事力や経済力など力を削いでいく戦略である。

ウクライナ戦争が長期戦になればなるほど、米国の軍産複合体は潤うはずであり、核戦争にならない程度の戦争が続いてくれるのは米国の国益にもなるのかもしれない。

しかし、そうした経済的な思惑があったとしても一番大きいのは、やはり、イデオロギー的な対立である。

民主主義を標榜する西側諸国は、独裁者で侵略者のプーチンに得をさせてはならないのであり、この侵略戦争で、西側諸国は負けるわけにはいかないのである。

それが最も大きい要因である。

ロシアの弱体化を伝える西側メディアの報道はあまり当てにならない。

ウクライナ戦争=歴史の転換点

私の認識では、ウクライナ戦争は歴史の転換点を表している。

ウクライナ戦争の終わりは、2000年ぐらいから続いていた歴史における時計の逆回転が終わり、再び、春分点が水瓶座に移動していく際の正当な歴史の流れに戻っていく時期を意味している。

春分点が水瓶座に移行することによって、ルネサンスが起こり、フランス革命が起こり、産業革命が起こって、世界に中央銀行が登場し、世界的に銀行システムが普及したのである。

世界経済が一つになっていくグローバリゼーションが推進された。

産業革命の初期の頃は、帝国主義国が、植民地を争奪して、南北の経済格差などが生じたが、現在は、もうもっと複雑化している。

そして、民主主義や人権といった理念が、世界的に普及した。

アメリカは、民主主義の理念を世界的に普及させるというソフトパワーと、軍事力や経済力といった力によって、グローバリゼーションを推し進めてきた。

それでも徐々に追い詰められていくプーチン

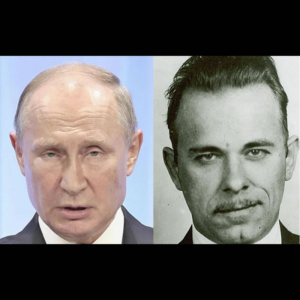

プーチンの戦争を見ていると、昔、アメリカの大恐慌時代にギャングとして数々の銀行強盗を行なったジョン・デリンジャーに似ている気がするのである。

このジョン・デリンジャーの生涯は、最近は、『パブリック・エネミーズ』という名前で、映画化されており、昔も『デリンジャー』という映画があったようだが、リメイクされたようである。

デリンジャーは、強盗を働いた後、直ぐに州を越境してしまう為、中々、州警察が、追跡するのが難しい状況であった。

そんな中、アメリカのメディアは、デリンジャーをあたかも英雄のように取り上げて、連日報道するのである。

まだアメリカの連邦政府がそれ程、強くなかった時代の話である。

連邦政府が強化され、FBIが、本気で追跡し、デリンジャーは、最終的に包囲されて射殺されてしまう。

プーチンは、蠍座ラグナで、ギャングやマフィアの体質が強いため、現在、アメリカや西側諸国によって、徐々に追い詰められている様が、まさにこのデリンジャーに似ているのである。

プーチンは、ギャングやマフィアが一国のトップに上り詰めたような人物である。

アメリカの外交問題評議会は、世界政府を作り、米軍をその中に溶解させるといった考え方であり、バイデンやヌーランド国務次官補などの過激派が、それをウクライナで推進していたのである。

連邦政府が強化され、デリンジャーが徐々に追い詰められて最後には射殺されたようにプーチンも世界政府が出来上がる過程で、最後には追い詰められて、ロシアの皇帝の座から引きずり降ろされる。

どちらが、善でどちらが悪かといったことは関係なく、春分点が、魚座から水瓶座へ移動して、徐々に水瓶座-双子座-天秤座の風の勢力が、魚座-蟹座-蠍座の水の勢力を打倒していくという歴史の流れの中で、それはそうなるしかないのである。

ロシア、中国、イラン、北朝鮮といった独裁国家の独裁者たちも、いずれ排除される運命にある。

例えば、イランでは、民衆が自由を求めて、民主化運動を起こしている。

それに対して、イスラム教指導部は、対処に追われているが、やはり、国民目線、民衆目線で見た場合、民主化、リベラリズムの推進が、歴史の流れである。

ロシアも国家自体がなくなる訳ではなく、ロシアには賢明な国民がおり、海外のインタビュー動画などを見ても、ロシア人は状況を客観的に冷静に分析している人も多い。

ロシアには言論の自由も民主主義もないことを嘆きながらも、いつかそれらは変わることが望まれるが、今は、自分の力ではどうしようもないと分析している。

日本のスピ系の人々の中にディープステイトが世界を支配しており、プーチンは正義の戦争をしていると考える人々がかなりいることを知っているが、私は、その考えを採用していない。

汚職の多い独裁者は、いずれ排除される運命にある。

ウクライナ戦争は、国家ギャングたちの最後の抵抗なのである。

コメント