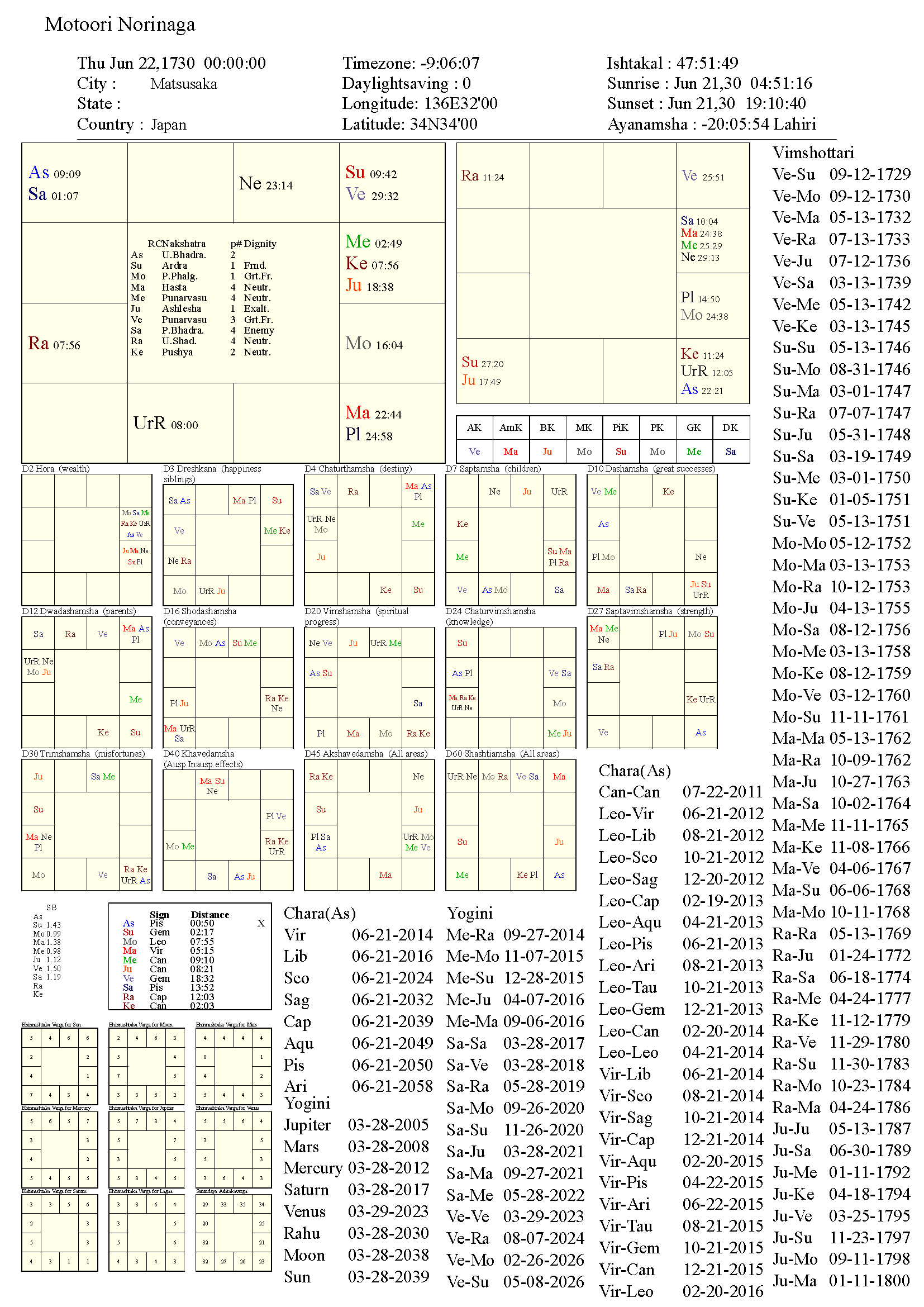

| 西暦 | 年月 | 出来事 | ヴィムショッタリ | チャラ | ヨーギニ | トランジット |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1730年 | 6月 | 伊勢国松坂(現在の三重県松阪市)の木綿仲買商である小津家の次男として生まれる。幼名は富之助。 | ||||

| 1737年 | 8歳で寺子屋に学ぶ。 | |||||

| 1740年 | 11歳で父を亡くす。 | |||||

| 1745年 | 16歳で江戸大伝馬町にある叔父の店に寄宿する。 | |||||

| 1746年 | 郷里に帰る。 | |||||

| 1748年 | 19歳のとき、伊勢山田の紙商兼御師の今井田家の養子となる。 | |||||

| 1750年 | 離縁して松坂に帰る。このころから和歌を詠み始める。 | |||||

| 1751年 | 22歳のとき、義兄が亡くなり、小津家を継ぐが、商売に関心はなく、江戸の店を整理してしまう。 母と相談の上、医師を志し、京都へ遊学する。医学を堀元厚・武川幸順に、儒学を堀景山に師事し、寄宿して漢学や国学などを学ぶ。景山は広島藩儒医で朱子学を奉じたが、反朱子学の荻生徂徠の学にも関心を示し、また契沖の支援者でもあった。同年、姓を先祖の姓である「本居」に戻す。この頃から日本固有の古典学を熱心に研究するようになり、景山の影響もあって荻生徂徠や契沖に影響を受け、国学の道に入ることを志す。また、京都での生活に感化され、王朝文化への憧れを強めていく。 | |||||

| 1756年 | 27歳の時、『先代旧事本紀』と『古事記』を書店で購入し、賀茂真淵の書に出会って国学の研究に入ることになる。その後宣長は真淵と文通による指導を受け始めた。 | |||||

| 1758年 | 京都から松坂に帰った宣長は医師を開業し、そのかたわら自宅で『源氏物語』の講義や『日本書紀』の研究に励んだ。 | |||||

| 1763年 | 5月25日 | 宣長は、伊勢神宮参宮のために松阪を来訪した真淵に初見し、古事記の注釈について指導を願い、入門を希望した。その年の終わり頃に入門を許可された。 | ||||

| 1764年 | 正月に宣長が入門誓詞を出している。真淵は、万葉仮名に慣れるため、『万葉集』の注釈から始めるよう指導した。以後、真淵に触発されて『古事記』の本格的な研究に進む。この真淵との出会いは、宣長の随筆『玉勝間(たまがつま)』に収められている「おのが物まなびの有りしより」と「あがたゐのうしの御さとし言」という文章に記されている。 | |||||

| 1781〜1789 | 宣長は、一時は紀伊藩に仕えたが、生涯の大半を市井の学者として過ごした。門人も数多く、特に、天明年間 (1781〜1789) の末頃から増加する。天明8年 (1788) 末のまでの門人の合計は164人である。 (その後増加し、宣長が死去したときには487人に達していた。伊勢国の門人が200人と多く、尾張国やその他の地方にも存在していた。職業では町人が約34%、農民約23%、その他となっていた。) | |||||

| 1790年 | 60歳の時、名古屋・京都・和歌山・大阪・美濃などの各地に旅行に出かけ、旅先で多くの人と交流し、また、各地にいる門人を激励するなどした。 | |||||

| 1792年 | 紀州藩に仕官し御針医格十人扶持となっていた。 | |||||

| 1793年 | 寛政5年(1793年)64歳の時から散文集『玉勝間』を書き始めている。その中では、自らの学問・思想・信念について述べている。また、方言や地理的事項について言及し、地名の考証を行い、地誌を記述している。 | |||||

| 1797年 | 69歳にして『古事記伝』を完成させた。起稿して34年後のことである。 | |||||

| 1800年 | 71歳の時、『地名字音転用例』を刊行する。『古事記』『風土記』『和名抄』などから地名の字音の転用例を200近く集め、それを分類整理している。遺言に自分の墓のデザインを示した。 | |||||

| 1801年 | 11月5日 | 死没 | ||||

| wikipediaより引用抜粋 | ||||||