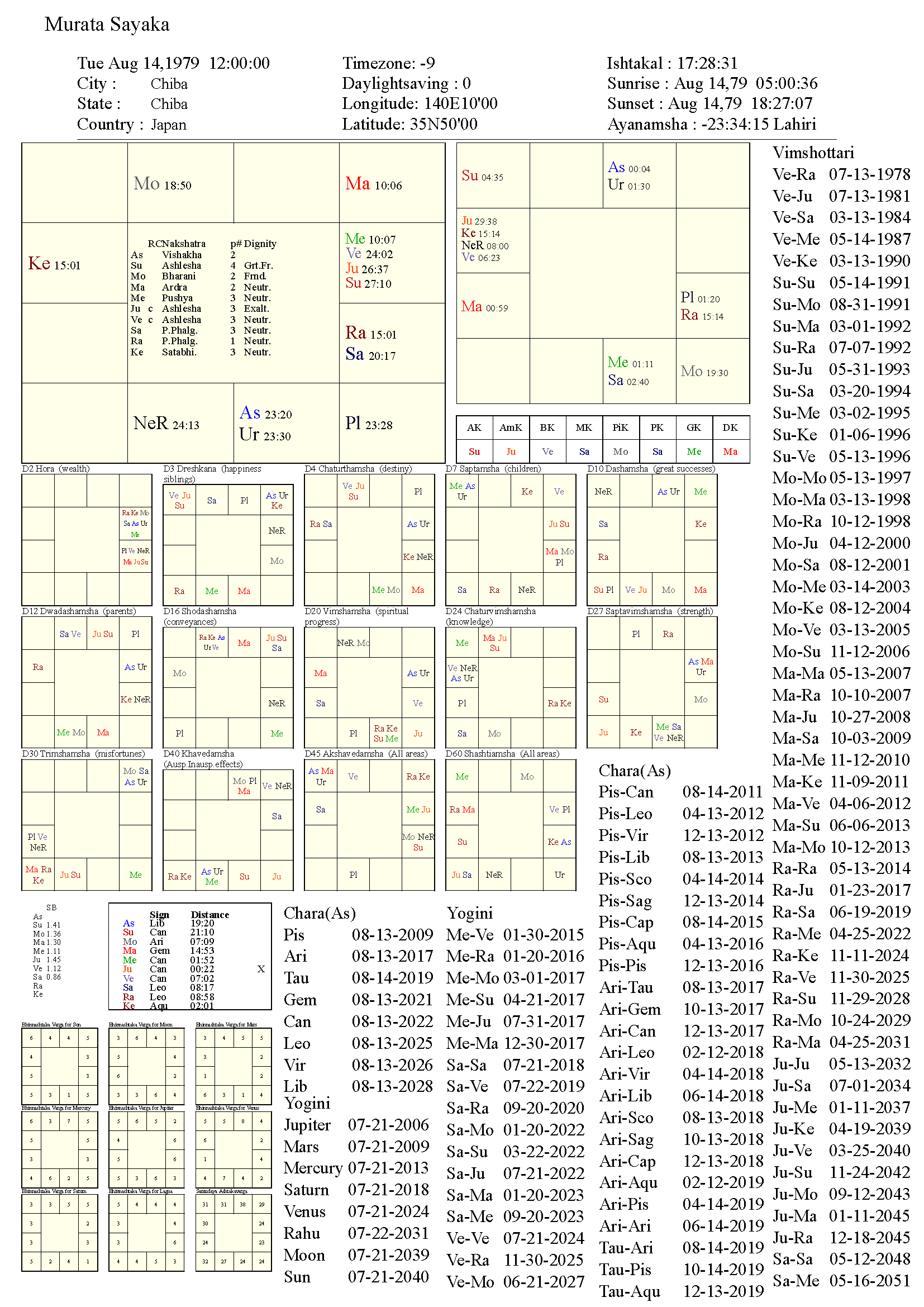

| 氏名 | 村田沙耶香 |

|---|---|

| ローマ字 | Murata Sayaka |

| 生年月日 | 1979年8月14日 |

| 出生時間 | 時間不明 |

| 出生場所 | 千葉県印西市 |

| Rodden Rating | |

| ナクシャトラ(Asc) | |

| ナクシャトラ(Mo) | |

| 職業 | 小説家、エッセイスト |

| 所属 | |

| 業績 | 受賞歴 文学賞 2003年『授乳』で第46回群像新人文学賞優秀賞受賞。 2009年『ギンイロノウタ』で第22回三島由紀夫賞候補。 2009年『ギンイロノウタ』で第31回野間文芸新人賞受賞。 2010年『星が吸う水』で第23回三島由紀夫賞候補。 2012年『タダイマトビラ』で第25回三島由紀夫賞候補。 2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で第26回三島由紀夫賞受賞。 2014年『殺人出産』で第14回センス・オブ・ジェンダー賞少子化対策特別賞受賞。 2016年『コンビニ人間』で第155回芥川龍之介賞受賞。 その他 2016年 VOGUE JAPAN Women of the Year 2016 2016年 第3回Yahoo!検索大賞 大賞・パーソンカテゴリ 作家部門賞 |

| その他 | |

| データソース | wikipedia |

| コメント |

|---|

| 検証メモ | |

|---|---|

| 検証メモ(ジャイミニ) | |

| 検証メモ (その他) |

| 「コンビニ人間」37歳村田沙耶香は今もコンビニで働いているのか コンビニで好きな仕事「○○」 2017.1.2 16:00 産経ニュース 第156回芥川賞・直木賞(日本文学振興会主催)の選考会が間近に迫ってきた。年に2度ある出版界あげてのお祭りは、多くのスターを世に送り出してきた。 平成28年夏に第155回芥川賞を射止め、一躍そんな時の人となったのがデビューから13年目の村田沙耶香さん(37)だった。受賞作『コンビニ人間』(文 芸春秋)は、村田さん自身が実際にアルバイト店員をしているという話題性も手伝って、累計50万部の大ベストセラーとなっている。 受賞後の喧噪の中でもコンビニ勤務と創作は両立できているのか?-。28年の師走、多忙な毎日を送る作家にインタビューすると、現在の生活スタイルから、知 られざるコンビニの舞台裏、今後の抱負まで縦横に語ってくれた。 (文化部 海老沢類) 思った以上に忙しくて… 旬の芥川賞作家には新聞や雑誌からエッセーの依頼がどっと入る。さまざまな媒体からインタビュー取材を受け、対談もこなす。『コンビニ人間』のような話題作 の著者ともなればテレビへの出演依頼だってある。週3日のコンビニ勤務をこなしながら自宅や喫茶店で日々小説を紡ぐ-。芥川賞受賞に伴う仕事が殺到し、村田さ んはそんな日常を28年12月時点でも取り戻せないでいた。 「思った以上にばたばたしていて…。受賞してから(12月まで)店に入れたのは、6日くらいですね。(出版元の)文芸春秋さんに通って取材を受けたり対談を したりする日が受賞の後しばらく続いたんです。少しずつ勤務に入れる日が出てきたのは、9月後半から10月くらいになってからです。でも以前の通りというのは 無理で、自分が入れる日をそのつど店長さんにお伝えしていく、という感じでやっています」 昨年7月の芥川賞受賞決定後の会見の様子はテレビやネットでも報じられた。同じ店で働く同僚ら、周囲の温かい反応には勇気づけられたという。 「常連のお客さまの中には『村田さん、テレビで見たよ、小説家だったんだね』とか『本、買いました』って声をかけてくださる方もいて、すごくうれしかったで す。店の人も喜んでくれて。一緒に働いている学生の男の子が受賞作を読んだって言ってくれたんですけれど、店長は『読むのが怖い』って(笑)。確かにあの小説 で描かれているのはちょっと嫌なところがある店長ですけれど、今の店長はかなりほんわかした人。ああいうほんわかした人だとドラマができない、というくらいに 。だから『全然モデルじゃないです』と言ったんですけれど(笑)」 熟達すれば「音」に反応する? 『コンビニ人間』の主人公は、18年間コンビニのアルバイト店員を続けている36歳の未婚女性。就職や結婚といった「普通」の価値観を押しつけてくる世間と 格闘しながら不器用に生き抜く姿がユーモラスに描かれる。なかでも目をひくのが、村田さんの長年のバイト経験が生かされたコンビニの描写だ。実際、物語はこん な印象的な一節から書き起こされる。 《コンビニエンスストアは、音で満ちている。客が入ってくるチャイムの音に、店内を流れる有線放送で新商品を宣伝するアイドルの声。店員の掛け声に、バーコ ードをスキャンする音。かごに物を入れる音、パンの袋が握られる音に、店内を歩き回るヒールの音……》 村田さんが勤務するのは午前中から昼にかけての時間帯。レジ打ちを担当しながら店内の商品陳列や掃除もてきぱきとこなす。店内の「音」に鋭く反応するのは、 大学時代にバイトを始めたベテラン店員ならではの感覚かもしれない。 「たとえばお客さまの足音にしても、商品をどれにしようか悩んでいらっしゃるときの音はゆっくりです。でも品物を決めてレジに向かっているときはカツカツカツ …とスピードが増している感じがします。それぞれ違いますよね。そういう音に反応して、ぱっと振り向いてレジに走って戻ったりというのはよくあります」 別の作業をしていても体が自然に反応する。それはお客さんの出す音に限らない。 「冷蔵庫の音とか袋をがさがさと開けている音なんかを聞いて、『ああバイトの新人さんがアメリカンドッグを作ろうとして困っているな』とか『まだ教えてない の肉まんを作ろうとしている』とか思ったり(笑)。私が年期の入った店員だからかもしれないですけど、体調がいいときにはいつもより五感が研ぎ澄まされる気が します」 「商品をこだわり通りに並べられるのが好きです」 『コンビニ人間』という小説を切り口にしたインタビューはいつしかコンビニの雑学の話に。「バイトでいちばん大変なのは月曜日の夜勤。火曜日も忙しいです」 。村田さんがふっとそんなことを教えてくれた。 「新商品が入ってきて、それを陳列するからなんです。まず月曜の深夜にお菓子とかドリンクが入ってきて、火曜日のトラックでお弁当も来る。店長が後で直した りはしますけれど、陳列はある程度並べる人のセンスに任せられる。『売れる』と思っているものをいい場所に置きたいとか、そういう自分のこだわり通りに並べら れるので私は好きですね。それこそ『フェアでパスタがいっぱい入ってきたから、このサラダはこっちにやって、パスタの段を増やそう』とか。前にいた店では『こ れはいい場所に置けば女性にウケるパンだ』と独断でいい場所に置いたら、よく動いて(=売れて)だんだん数が増えていったりもしました。そういう楽しさがある 気がします」 興味深い挿話が次々出てくる。インタビューも半ばに差しかかってきたところで改めて聞いてみた。コンビニバイトは今後も続けますか?-と。すると即座に「はい 」と迷いのない声が返ってきた。 「何かトラブルがあったりしたら考えるつもりでいるんですが、今は温かく迎えていただけているので続けるつもりです。やっぱり、リズムが大きいですね。(コ ンビニで働いているのは)自分の本当に平凡な日常って感じがして、落ち着くんだと思います。平和な一日、小説を書く一日、として。この前久しぶりに勤務に入っ たら、お店が前よりも混むようになっていて…。うちのお店、結構調子が良くてお客さまが増えているんです。近くに会社がどんどんできているのかもしれないです ね。明らかに人手不足だと思うので、なかなか勤務に入れずに申し訳ない気持ちがすごくあります」 「小説を書いていないと苦しいんです」 芥川賞の受賞後、『タダイマトビラ』『ハコブネ』など過去の作品が相次いで文庫化され、多くの読者の目に触れた。村田さんも自身の歩みを振り返るように再読 し、「そのときならではの必死さを感じた」という。今の作家の目から見れば、不器用なところや未熟さはあるかもしれない。でも、そうした作品を書く過程の苦し みが、今につながっている、とも感じている。 「デビューしてからの13年、何も考えず、何も企まずに書いてきました。それはそれで稀有なこと。だから、今後もあまり気負わないでいたほうがいいだろうな とは思います。ただ、この前『コンビニ人間』が韓国で翻訳出版されて版を重ねている、と聞いたんです。それで、文化の違う人たちはあれを読んでどんな感想を持 ったんだろうな?って知りたくなったんです。だから強いて言えば、翻訳されて文化が違う人が読んでもちゃんと通じる、そんな強さがある作品を書いていきたいな って思います」 『コンビニ人間』を脱稿した後に着手した新しい作品が複数あるという。今はそのうちの一つ、少女の性愛を描く物語と日々格闘している。創作について語る言葉の 端々に、穏やかな風貌からは想像できないような情熱とエネルギーがにじむ。 「私、小説を書いていないと苦しい、というか…。書くのが本当に好きなんですよね。芥川賞を受賞してから、いろいろな方に会って、たくさん言葉をもらって今 は栄養過多な状態。書きたいこと、メモばかりがたまっているんです。それを早く小説という形に変えていきたいな、と思っています」 ◇ 【プロフィル】〈むらた・さやか〉昭和54年生まれ。千葉県出身。玉川大学文学部芸術文化学科卒。平成15年に『授乳』が群像新人文学賞の優秀作となり作家 デビュー。21年に『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、25年に『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島由紀夫賞。28年に『コンビニ人間』で第155回 芥川賞を受けた。ほかの著書に『殺人出産』『消滅世界』など。 |

| 参照元:「コンビニ人間」37歳村田沙耶香は今もコンビニで働いているのか コンビニで好きな仕事「○○」 2017.1.2 16:00 産経ニュース |

| コンビニ店員作家の過激すぎるコンビニ小説が芥川賞候補に。クレイジー沙耶香の狂気に震えろ エキサイトレビュー 2016年6月24日 10時00分 ライター情報:藤井勉 小説家・村田沙耶香のヤバさが、世の中にばれ始めている。 昨年12月にニッポン放送『朝井リョウ&加藤千恵のオールナイトニッポン0』、今年に入るとTBSテレビ『王様のブランチ』、BSジャパン『文筆系トークバラエティ ご本、出しときますね?』、フジテレビ『ボクらの時代』にゲスト出演。 好きな男性に告白した時、(告白されて)度肝を抜かれましたか?と聞いたことがある。 殺人のシーンを書くのが喜び。 運動会の大玉転がしで大事に大玉を運んでいたら、あまりの遅さに競技が一時中断された。 といったエピソードを披露し、作家仲間が「クレイジー沙耶香」と呼ぶのも納得の不穏なキャラクターを見せつけた。 それだけでは終わらない。今月20日発表された第155回芥川賞の候補作に、彼女の作品「コンビニ人間」(『文學界』6月号収録)がノミネートされた。 タイトルにもあるコンビニは、村田沙耶香にとって欠かすことのできない場所だ。といっても、買い物が目的ではない。人気作家となった現在も、コンビニで週3回アルバイトを続けているのだ。 バイトの日になると集中して原稿が書けるし、アイデアが勤務中に湧くこともある。コンビニに依存しているとまで、テレビのトーク番組では話している。 そのコンビニ依存症が、とんでもない変人を生んでしまった。 クレイジーなコンビニ店員 「コンビニ人間」の主人公・古倉恵子は、スマイルマート日色町駅前店のアルバイト店員。業務はスムーズかつ完璧にこなし、店員として何ら問題ないはずなのだけど・・・・・・。 〈コンビニ店員として生まれる前のことは、どこかおぼろげで、鮮明には思いだせない〉。 恵子は人間である以前に、コンビニ店員という生き物だった。問題大ありなのである。 原因は幼少期にさかのぼる。恵子は公園で死んでいた小鳥を見て、〈お父さん、焼き鳥好きだから、今日、これを焼いて食べよう〉なんて言い出す子だった。小学校で同級生のけんかを止めるために、〈一番早そうな方法〉だとスコップで男の子の頭を殴る子でもあった。 何の悪気もないし、何が間違えているのかわからない。だけど両親が悲しんだり、誰かに謝るのを望んではいない。恵子はやがて、自分の意志で動くことを放棄してしまう。 孤独な少女を救ったのは、大学1年生の時にはじめたコンビニでのアルバイトだった。コンビニではマニュアル通りに動けば、普通の人間を演じられると知ったのだ。 〈私は、初めて、世界の部品になることができたのだった。私は、今、自分が生まれたと思った〉。 コンビニ店員に生まれ変わった恵子は、就職も結婚もせずに同じ店で18年間働き続けた。 一方同級生の多くは、就職も結婚もしている。友人たちとの集まりに顔を出すと話題に上るのは、仕事や家庭のことばかり。30代半ばの独身アルバイトは、その度に腫れ物扱いされて疎外感を味わう。 〈正常な世界はとても強引だから、異物は静かに削除される。まっとうでない人間は処理されていく〉。 そんな世界の原則から逃れようと、恵子は型破りな行動に出る。女性客へのストーカー行為で店をクビになった元同僚・白羽を家に住まわせて、同棲を始めたのだ。 〈あれを家の中に入れておくと便利なの。皆、なんだかすごく喜んでくれて、『良かった』『おめでとう』って祝福してくれるんだ。勝手に納得して、あんまり干渉してこなくなるの〉と、妹に話してドン引きされる恵子。正常な世界に馴染む日は、きっとこない。 タブーに斬りこみ続けるクレイジー沙耶香 村田沙耶香はこの世間で正常とされる物事に、違和感を表明してきた作家だ。 たとえば2014年発表の中篇「殺人出産」では、10人子供を産めば殺したい人間を1人殺すことができる近未来を描き、命とはそんなに重いものなのかと人間の倫理観を揺さぶった。 2015年発表の長篇『消滅世界』では人工出産が主流となった日本を舞台に、家族や性愛は絶対に必要なものなのかと疑問を投げかけた。 「コンビニ人間」でテーマとなるのは、定職を持ち、結婚をしなければまっとうな人間と認めない社会の是非だ。なのに、主人公がダメ男と奇妙な同棲を始めたり、あらぬ方向へ話の突き進んでしまうのが村田作品の真骨頂。 迷走する姿に愛着が湧いてくる。正常じゃなくたっていいではないか。なーんて、読んでいく内に恵子のことを理解した気になって、安心してはいけない。 最後には読者の同情も共感も粉々に打ち砕く、ぶっ飛んだ結末が待っている。その時気づくはずだ。ヤバい作家にはまってしまったと。 (藤井勉) |

| 参照元:コンビニ店員作家の過激すぎるコンビニ小説が芥川賞候補に。クレイジー沙耶香の狂気に震えろ エキサイトレビュー 2016年6月24日 10時00分 ライター情報:藤井勉 |

| 芥川賞受賞・村田沙耶香の問題作!“10人生めば1人殺してOK”恐怖の少子化対策「殺人出産制度」が問うもの 2016.07.20 LITERA 本と雑誌の知を再発見 昨日、第155回芥川賞の選考会が行われ、受賞作は村田沙耶香の「コンビニ人間」(「文學界」6月号掲載)に決定した。 著者の村田は、大学在学中の2003年に『授乳』でデビューし、数々の新人賞を受賞してきた期待の若手作家。「コンビニ人間」の舞台にもなったコンビニで自身も学生時代からいまも週3回バイトしており、バイトのない日は執筆しないという少し変わった執筆スタイルの持ち主だ。 以前、『ご本、出しときますね?』(BSジャパン)に出演した際にも、グロテスクな殺人シーンを書いているときに喜びを感じるとか、バイト中に客からいきなり抱きつかれても気づかないふりをするといったエピソードを披露し、共演者を驚かせていた。 そんなところも含めてなのか、村田は朝井リョウや加藤千恵、西加奈子ら作家仲間からは“クレイジー沙耶香”と呼ばれているという。しかし、彼女が“クレイジー”と評される最たる所以は、やはり作品や彼女が扱うテーマにあるだろう。 今回芥川賞を受賞した「コンビニ人間」の主人公は、常軌を逸した言動のため幼いころから“普通じゃない子”とされてきたが、コンビニで働くうちにマニュアル通りに動き、完璧な接客をする“普通の人間”を簡単に演じられるようになる。自分を世界の正常な「部品」にしてくれると感じられるコンビニでバイトすることで、その女性は安息を得るのだ。一見すると、異常に見える主人公だが、その異常性を描くことで、現代のマニュアル化した人間や“普通”であることを強要する社会に対する風刺になっている。 こうした現代社会を風刺するデストピア的な世界観をもった小説は近年の村田の持ち味のひとつとなっているが、とくにセックスも家族も過去の遺物となった世界を描いた『消滅世界』(河出書房新社)や3人での恋愛が流行する世界を描いた「トリプル」のような、ジェンダー観や家族観、生命観を問う作品が印象的だ。 そんな彼女の作品のなかでも衝撃的だと話題になったのが、少子化対策として10人産んだら合法的に1人殺せるという恐ろしいシステムが存在する世界を描いた『殺人出産』(講談社)だ。本サイトでも以前この作品をとりあげ、そのショッキングな内容を紹介した。ここに再録するので、ぜひご一読いただきたい。 (編集部) ******************** 日本人男性がタイで、体外受精と代理母により16人もの子どもを出産させるという騒動がメディアを賑わせた。また、祖父からの精子提供による体外受精での出産例が報告されたり、他方では出生前診断の結果による中絶数が増加……。生殖医療の発達にともない、妊娠出産にまつわる倫理、価値観が大きく揺らいでいる。 そんななか、“出産と引き換えに殺人の権利が手に入る”というショッキングな内容の小説が出版された。村田沙耶香の『殺人出産』(講談社)は、「10人産めば、1人殺してもいい」という殺人出産制度が認められた世界で生きる人々を描いた話題作だ。 物語の舞台は近未来の日本。この世界では子を10人産めば、誰でも1人殺してよいという「殺人出産制度」が施行されている。つまり10人の生と1人の死が等価値なのだ。どうしても殺したい相手がいる希望者は「産み人」となり、ノルマを達成するまで殺意を原動力にひたすら産み続ける。じゃあ男はどうするんだ、という心配は無用。人口子宮をつけて帝王切開をすれば、もちろん男だって「産み人」になれるのだ。 そんな価値観が当たり前となった世界では、女子トークだって恋バナならぬ「殺バナ」で大盛り上がりだ。職場の同僚や前上司が「産み人」になったことを噂しあうOLたちの会話はこんな感じ。 「ね、今殺したい人っている?」 「ちょっとだけ気になってる人はいるかな。でも一生かけて殺すのに、本当にその人でいいかっていうと、悩んじゃうんだよね」 「そんなに一途に誰かを殺したいって想い続けることができるなんて、すごいよね」 「殺人出産制度」が施行された世界では、一途な殺意は憧れの対象にすらなってしまうのだ。恋バナのフォーマットに殺意がぴたりとハマっているのがブラックで面白い。 いくらなんでも荒唐無稽な、と鼻で笑ったあなたは甘い。命を奪うものが、命を造る役目を担う。単純な足し算と引き算だが、ある意味筋は通っている。 そもそも国や時代によって生殖の正義や常識は異なるし、家族や夫婦のスタイルだってどんどん変化していることはお分かりだろう。 少し前に、オーストラリア人夫婦の依頼で男女の双子を代理出産したタイ人女性が、「ダウン症で生まれた男児の引き取りを拒まれたので自分で育てている」と名乗り出て世界の注目を集めたニュースが報道されたが、あれだって経済格差を利用した力ずくの生殖医療がまかり通っている実例だ。 ちなみにこのタイ人女性が請け負った代理出産費用は50万バーツ=160万円。日本円にすると「わりと安い」と感じる人も多いのではないだろうか。富裕層でなくとも、かき集めれば何とかなる金額だろう。 どうしても子どもが欲しいのに身体的事情によって授かれない夫婦にとっては、代理出産というシステムは希望の光かもしれない。だが、1回の出産が160万円に換算される日が来るなんて、もちろん100年前には想像もできなかったはず。 じゃあさらに少子化が進んだ100年後には? 10人産めば1人殺せる世界だって絶対に到来しないとは限らない。産むのが善で、殺すのは悪か。今自分たちがいるこの世界は本当に正しいのか、狂っているならどこからが正常でどこからが異常なのか? 今、殺したいほど憎い相手がいる、という人は胸に手を当てて真剣に想像してほしい。 もしも子を10人産めば、その相手を殺す権利が手に入るならば、あなたはどうする? 1年で1人産んでも最低10年、運良く双子や三つ子が授かればもっと短縮できる可能性もあるが、逆に流産や死産によって10年以上かかる場合だってあるだろう。だがそれらを踏まえた上でも殺したいほど憎い相手がいる、だから「産み人」になる道を選ぶ、という人は確実に一定数いるはずだ。 |

| 参照元:芥川賞受賞・村田沙耶香の問題作!“10人生めば1人殺してOK”恐怖の少子化対策「殺人出産制度」が問うもの 2016.07.20 LITERA 本と雑誌の知を再発見 |

スポンサーリンク

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら

いいね または フォローしてね!