最近、クエンティン・タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を見たが、タランティーノがハリウッドの右翼で、この映画が現在のアメリカの思想状況を色濃く反映していることが分かった。

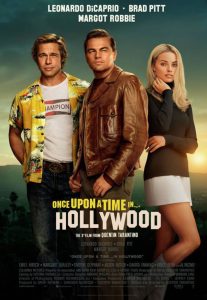

ストーリーに言及するため、もし見ていない人がいたら、この先は読まない方がいいかもしれないが、まず、主演はレオナルド・ディカプリオで、かつて西部劇のスターであったが、落ちぶれて悪役を演じることに甘んじている落ち目の俳優、リック・ダルトンを演じている。

このリック・ダルトンの専属スタントマンのクリフ・ブースを演じているのが、ブラッド・ピットであり、暴力的で妻殺しの疑惑があるが、逮捕は免れている人物である。

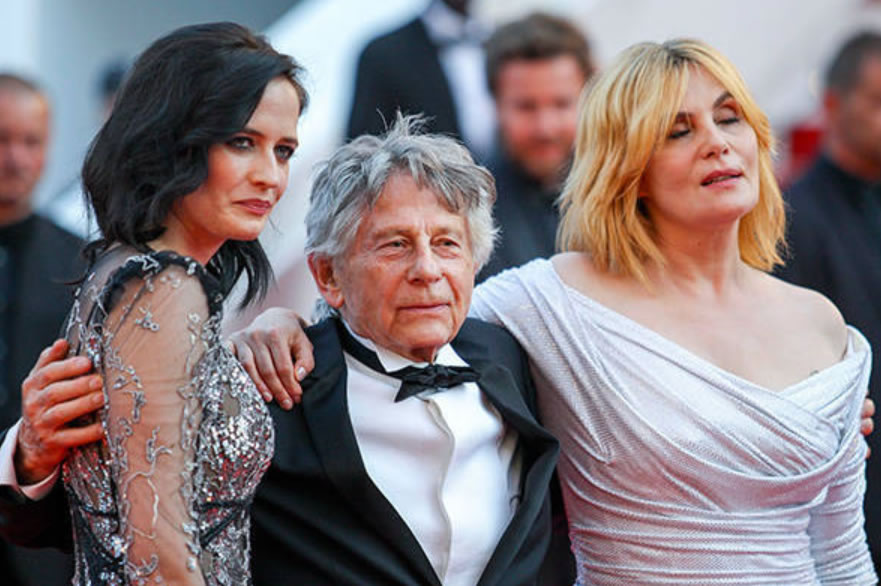

そして、リック・ダルトンの隣の家には、ロマン・ポランスキーがシャロン・テートと住んでいるのである。

映画では、このシャロン・テートがカルト集団のマンソンファミリーに殺害された時期の出来事を描いている。

ところが、実際、映画を見ていくと、シャロン・テートがカルト集団のマンソンファミリーに殺害されるという史実は登場せず、逆にブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオがマンソンファミリーを壮絶に叩きのめすのである。

全く史実とは異なるストーリー展開である。

最終的にリック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)が隣の家から様子を伺っていたロマン・ポランスキーに『大変な1日だったね』と労われ、シャロン・テートの待つ自宅に招かれる所で映画は終わっている。

大物映画監督ロマン・ポランスキーの近づきになり、リック・ダルトンの今後の映画人生に道が開けてくるという希望の未来を暗示して映画は終わっている。

まず、この映画でよく理解したのは、クエンティン・タランティーノは、かつては輝いていたが今は落ち目の俳優というのが非常に好きなようである。

そうした落ち目の俳優を復活させて再び、銀幕のスターに返り咲かせるのが彼の趣味のようである。

タランティーノが復活させた俳優の代表としては、ジョン・トラボルタが挙げられる。

今や復活を成し遂げたジョン・トラボルタであるが、『サタデー・ナイト・フィーバー』が世界的に大ヒットし、若者文化に大きな影響を与えたトラボルタは、その後、タランティーノと出会うまでは、暗い落ち目の時期を過ごすことになる。

ジョン・トラボルタは蟹座ラグナである。

私はこの時点で、タランティーノは、必ず蟹座に惑星が在住していると考えた。

蟹座にジョン・トラボルタを救済するような強い縁のある配置があると予想した。

タランティーノは、あたかも蟹座の母性的な育てる能力を体現しているかのように誰も見向きもしない落ち目の俳優に目を付けて、またスターに返り咲かせるのである。

私はこれはタランティーノが蟹座に例えば、木星などの吉星が在住し、蟹座ラグナの人物を保護し、育成する才能があるからではないかと考えた。

タランティーノのチャートを作成すると、月が牡羊座で、火星とラーフが蟹座のプシュヤに在住して、月と火星が牡羊座と蟹座で星座交換している。

そして、魚座に太陽、水星、木星の3つの惑星が在住し、定座の強い木星が蟹座にアスペクトしている。

やはり、魚座や蟹座が強い人物である。

この落ち目の俳優を発掘して来て復活させるスタイルは、例えば、ダウンタウンの松本人志が、自分のコントや映画に無名の素人のおばさんやおじさんをどこからか連れてきて出演させるのに似ている。

無名の新人を時代劇の主役にも抜擢したのを覚えている。

松本人志も木星が魚座で定座に在住しており、やはり木星が水の星座であり、奉仕の星座である魚座に在住すると、社会的弱者、無名の人などにチャンスを与えて、救済するのが好きなようである。

今では、タランティーノは、レオナルド・ディカプリオやブラッド・ピットに出演してもらえるような大物映画監督になったが、まだ駆け出しの頃の監督としてのスタイルはそういうものだった。

かつてスターだったが今では落ち目となっている映画俳優を起用するのである。

この映画のクライマックスは、カルト集団マンソンファミリーをブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオがぼろくそに痛めつけるシーンだが、マンソン・ファミリーは明らかに60年代にアメリカに現れたカウンターカルチャーの文化、スピリチャリズム、コミューンなどを築いて共同生活を送るヒッピーたちの象徴として扱われており、こうしたいわば、アメリカ内の共産主義者たちをこき下ろすというのがモチーフである。

レオナルド・ディカプリオに『ヒッピーども』といったヒッピーを見下し侮辱するセリフを何度も言わせている。

タランティーノは、この映画で、共産主義に対する増悪と、落ちぶれた俳優の復活劇というテーマを組み合わせ、主人公たちにマンソンファミリーを痛めつけさせることで、まだリベラル左翼に侵されていない古き良き保守的なアメリカへの想いを綴っている。

本当はシャロン・テートは、マンソン・ファミリーなどに殺害されるべきではなかったと、カウンターカルチャー以後のリベラル左翼思想のハリウッドへの流入を嫌悪するのである。

そうしたアメリカの保守の願望を表現した作品である。

私はこの作品を見て、タランティーノがヒッピーなどにはろくな人間はおらず、ヒッピー(共産主義者)は、マンソンファミリーと似たようなものだというメッセージを読み取った。

またレオナルド・ディカプリオの専属スタントマンのクリフ・ブース役を演じるブラッド・ピットの役割も重要である。

このクリフ・ブースは妻殺しの嫌疑を掛けられているが、逮捕を免れているということが重要である。

これは水の星座に惑星が集中する人物は、妻は夫に従うものという封建的な道徳観念を持っていることと関係している。

この為、フェミニズム運動を蔑視し、女性へのDVにも甘い態度を取る。

逆に近年のリベラル左翼の運動の中では、フェミニズムと男性の女性へのDVに非常に厳しい態度を取る。

タランティーノは、このクリフ・ブース役のブラッド・ピットが、マンソンファミリーの女性のヒッピーたちの顔を壁に何度も打ち付けて、痛めつける様を描いて、女性へのDVに厳しい傾向を足蹴にするのである。

つまり、この映画はハリウッドの右翼であるタランティーノが、カウンターカルチャー、スピリチャリズム、ヒッピー文化(共産主義)、男女平等、女性解放運動などを見下して足蹴にした映画である。

この映画はアメリカで批評家から高い評価を受けたという。

ハリウッド映画の批評家も、ドナルド・トランプ大統領の台頭によるアメリカの右傾化の影響をもろに受けて、タランティーノの映画を高く評価するようだ。

徹底的に痛めつけられるのが犯罪者であるマンソンファミリーであるだけにアメリカの国民は胸がスカッとする気持ちになるかもしれないが、根底に流れるのはリベラル左翼、共産主義への蔑視である。

因みに当のロマン・ポランスキーは、フランスのアカデミー賞で、ゼザール賞を受賞したことについて、フェミニスト団体から猛反発を受けている。

|

【パリ発コラム】仏版アカデミー賞のセザール賞 ポランスキーの最多ノミネートにフェニミスト団体が反発 2020年2月29日 11:00 映画.com 毎年2月末は、フランスのアカデミー賞に匹敵するセザール賞の授賞式が開催される。だが、第45回目を迎える今年は大揉めに揉めている。1月のノミネーション発表の段階で、ロマン・ポランスキーの「J’accuse」が最多12部門のノミネートを受けたことに、フェニミスト団体が反発。作品そのものに罪はないものの、ポランスキーの身辺が過去の#MeToo問題に揺れているためで、団体は彼に投票しないよう会員に訴えるとともに、2月28日の授賞式当日も、抗議運動を繰り広げた。 それだけではない。本授賞式のプレ・セレモニーとも言える、若手有望俳優たちを集めたパーティで、クレール・ドゥニ監督や作家兼監督のビルジニ・デパントの招待があらかじめ排除されていたことがわかり、問題になった。 セザール賞のノミネートに対しては以前から、大衆的なヒット作への偏りが指摘されていたが、今回の件で、委員会メンバーの個人的な好みが反映されているのではないかとの指摘があがった。とくに、セザール賞を運営するアカデミー・デザール・エ・テクニック・ドゥ・シネマで、史上もっとも長い17年間プレジデントを務めてきたアラン・テルジアへの風当たりは強く、2月10日のル・モンド紙には、ミシェル・アザナビシウス、セリーヌ・シアマ、ジル・ルルーシュ、セドリック・クラピッシュといった映画人たちが連名で、抗議のレターを掲載。運営管理の曖昧さや、公平さを欠いた態度を糾弾した。 この抗議文の反響により、授賞式を前にした2月13日、テルジア率いる委員会のメンバーが辞任を表明。とりあえず授賞式は予定通り行われ、その後組織の立て直しが図られる模様だ。 今年のアカデミー賞では、「パラサイト 半地下の家族」が4冠を制覇したことは記憶に新しいが、映画業界における男女平等が叫ばれるとともに、まだまだ「白い業界」ということも揶揄されていた。フランスも残念ながら状況はあまり変わらない。 ただしそのなかで今年健闘しているのが、11部門にノミネートされた「レ・ミゼラブル」のラジ・リ監督(フランス生まれのアフリカ系)と、10部門ノミネートの「Portrait de la jeune fille en feu」の女性監督、セリーヌ・シアマだ。ともにこれからのフランス映画を負って立つ才能。彼らの活躍は、「フランス映画のいま」を反映した、多様性を象徴するものと言えるだろう。(佐藤久理子) |

1977年にポランスキー監督は13歳の少女を強姦した罪で起訴され、有罪となったが、42日間の服役後の仮釈放中に米国に逃亡して刑を免れたからである。

犯罪者に賞を送ることに抗議して、授賞式で途中退席した女優が相次いだ。

アメリカで、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』がヒットする一方で、ポランスキーがセザール賞を受賞して、フェミニスト団体から猛抗議を受けたというのは、妙にタイミング的にリンクしている出来事である。

一方では、タランティーノに神聖視される大物映画人であり、フランスのアカデミー賞の選考委員たちもポランスキーに票を入れたのである。

それでポランスキーはセザール賞に受賞したのだが、フランスの女優やフェミニスト団体などは猛反発している。

米ハリウッドやフランス映画界で、右翼と左翼の価値観が大激突しているのが分かる。

もう一つ見た映画としては『FREAKS フリークス 能力者たち』という映画がある。

特殊な能力を持っており、人類の脅威となる人々(フリークス)が、人目を避けてひっそりと生活しているという物語である。

政府から認められた一定の人々は、山に隔離され、山にだけ住むことを認められている。

主人公は、特殊な能力を持つ少女であり、この少女と父親が家の中でひっそりと隠れて暮らしている。

少女は外に出ていくことも禁じられ、父親はルールを守らないと死ぬ危険性を訴え、少女を外に出させないで家の中に監禁する。

当初は父親が少女を家に監禁しているだけであると思ったが、実は、父親が言う危険というものは本当だった・・・というストーリーである。

この映画でのフリークスの立場というのは、歴史上のユダヤ人の立場にそっくりである。

非常に能力が高いのだが、ひっそりと目立たない様に生きることを強いられ、そして、一部のフリークスは山に住むことを許可されるのであるが、それはあたかもユダヤ人にとってのゲットーか、シオニズム運動におけるイスラエルのように思える。

このフリークスたちは長年、隠れて目立たないようコソコソと生きていたのであるが、少女は「もうどこにも隠れない」と宣言するのである。

明らかにこの映画はユダヤ人の世界に対する宣言なのである。

もうユダヤ人はどこにも隠れたりしないし堂々と世界の中で生きるのであるという宣言のように感じられた。

ユダヤ系で占められるハリウッドが、ユダヤ民族をフリークという能力者に喩えた作品ではないかと思うのである。

大体、ハリウッド映画を見ると、それにはメッセージが込められていることが多い。

作品中の登場人物たちのセリフなどを通して、映画の視聴者に教えを説いているのである。

そうしたことから考えると、この映画のフリークスの立場が、ユダヤ人の歩みに似ていたというのは偶然の一致ではないような気がするのである。

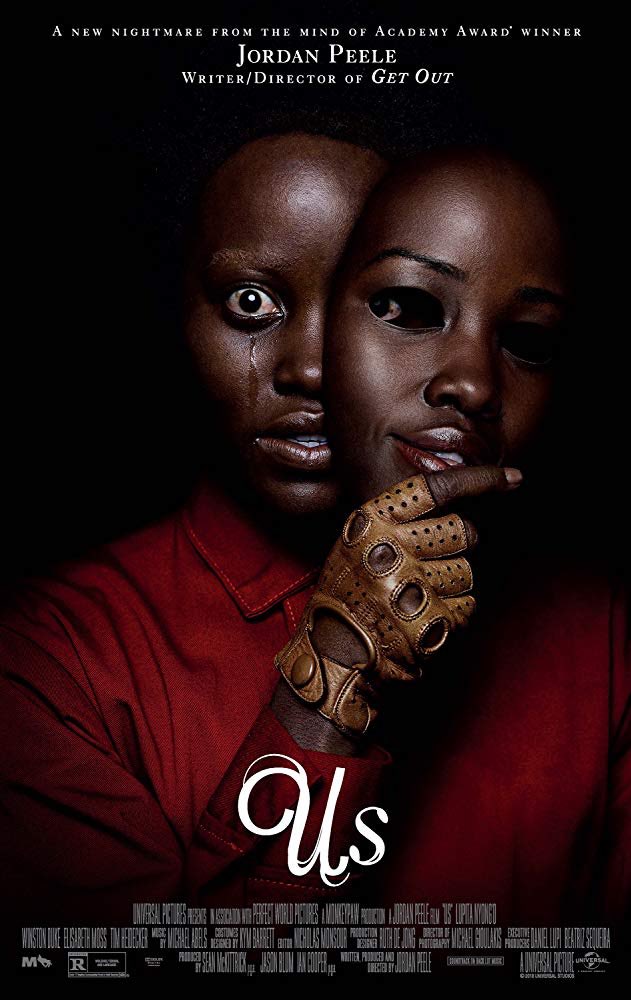

もう一つ見た映画としては、『アス』という作品がある。

ある少女が昔、お化け屋敷のようなものに入っていったら、地下の鏡の部屋で、自分にそっくりの少女に出会うのである。

実はそうした自分にそっくりの人々が遺伝子工学で『自分の影』として生み出され、地下道の中で、見捨てられ放置され、そのまま生き延びてきたという話である。

その地下道の中で、影たちは、苦しい生活を強いられ、いつか地上のオリジナルの人々が住む世界に出て行こうと考えていた。

その少女が大人になった時、結婚して子供が生まれ、家族で昔、お化け屋敷に入ったその海辺に再び、訪れた時、その地下道の影たちが、地上に這い上がる事件が巻き起こる。

その影の人々が、オリジナルの人々に襲い掛かるのである。

その影の人々は、赤い上下に身を包んでおり、地上に出て来ると、自分のオリジナルたちを殺害した後で、手を繋いで鎖のようなものを作っている。

この映画は、地下道に閉じ込められている影の人々は、経済格差で苦しめられている貧困層の比喩であり、こうした貧困層の人々がやがては富裕な人々に襲い掛かるのではないかという恐怖を描いているのではないかと思われた。

赤い上下のつなぎの服装は、共産主義者を表わしており、影の人々が手を繋いで鎖をつくる様子は、共産主義者たちが連帯すると恐ろしいというメッセージである。

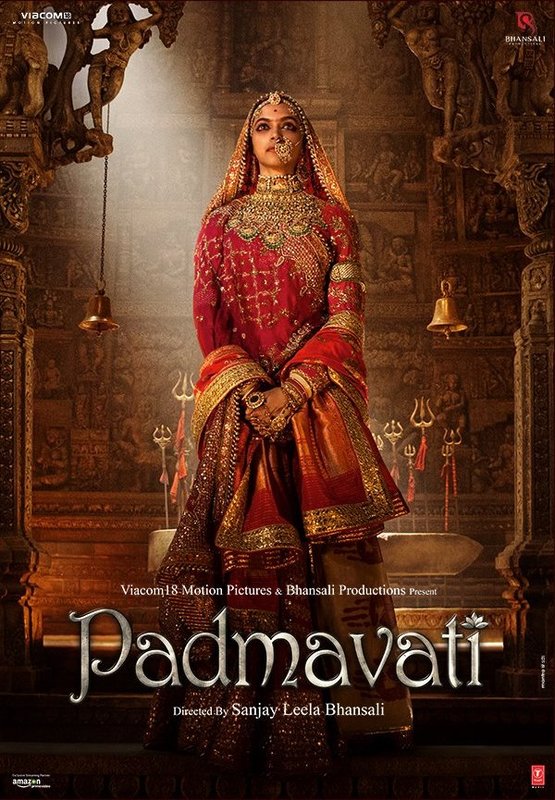

最後になるが、インドの映画で、『パドマーワト 女神の誕生』という映画を見た。

この映画については詳しくは語らないが、鹿狩りに出かけたある小国の王女(パドマーワト)が、鹿を狩ろうとして矢を放った所、ラージプート族の王の胸に間違って刺さってしまう。

王女は、王を必死に看病し、この王女を見初めた王は、結婚を申し込み、2人はラージプート族の王国で暮らすことになった。

このラージプート族の王が、信頼している僧侶の男がいたが、この男が王と王女の寝室を覗くという無礼な振る舞いがあった為、王は僧侶を国から追放してしまう。

僧侶は復讐を誓い、ラージプート族の王国の滅亡を誓って、敵方のデリーの覇王の元に訪れて、絶世の美女パドマーワトを手に入れることを勧める入れ知恵をするのである。

ラージプート族の王は、義の人であり、戦いにおいてもルールを守るが、覇王は、ルールを守らずにラージプート族の王を奸計によって陥れ、最後の一騎打ちの戦いでは、覇王が劣勢になった時に覇王の部下が放った弓矢でラージプート族の王は、背後から射られて殺されてしまう。

そして、王国に残っていた『パドマーワト』は、王が殺された為、インドの伝統的な「寡婦殉死」(サティ―)を行なうのである。

サティ―とは、夫が死んだら妻も後に続いて死ぬことが美徳とされ、人々に送られて生きたまま焼かれる習慣である。

この映画では、パドマーワトが、ラージプート族の王である夫を戦場に送り出す際にもし王に万が一のことがあったら自分に「寡婦殉死」をする権利を与えてくれるように願い出るというシーンがあり、「寡婦殉死」(サティ―)を理想化して、誠実で、美しい行為のように描いている。

そして、王が死んだ後、敵軍が攻め込んでくる前に女たち全員で、火に飛び込んで死ぬのである。

この映画は、そのクライマックスにおいて、この行為(サティ―)を行なった『パドマーワト』を女神の誕生として、美化し、讃える映画である。

インドでこうした映画が、史上最高額の予算を掛けて作られたこと自体が、今、世界が右傾化していることの証拠ではないかと思われる。

映画の冒頭で、本映画は、「寡婦殉死」(サティ―)を推奨する意図は全くないとわざわざ宣言してはいるが、映画のストーリー自体は、明らかに「寡婦殉死」(サティ―)を美化し、サティ―を行なう女性を女性の鏡のように描く作品である。

この作品も過去の封建的な時代へのノスタルジーを表わす作品であり、明らかに時代に逆行している。

以上、最近、たまたまツタヤで借りて来て見た作品が、4本とも、今現在の世界の右傾化を表わす思想性の強い作品であったことに驚いた。

世界の右傾化によって、反理性主義、反啓蒙主義、ポストモダン的な価値観があちらこちらに噴き出している。

コメント